Il tema della violenza nelle relazioni affettive è drammaticamente attuale. In questo articolo avvicineremo alcuni concetti più articolati e difficili, senza pretesa di esaustività data la complessità del tema.

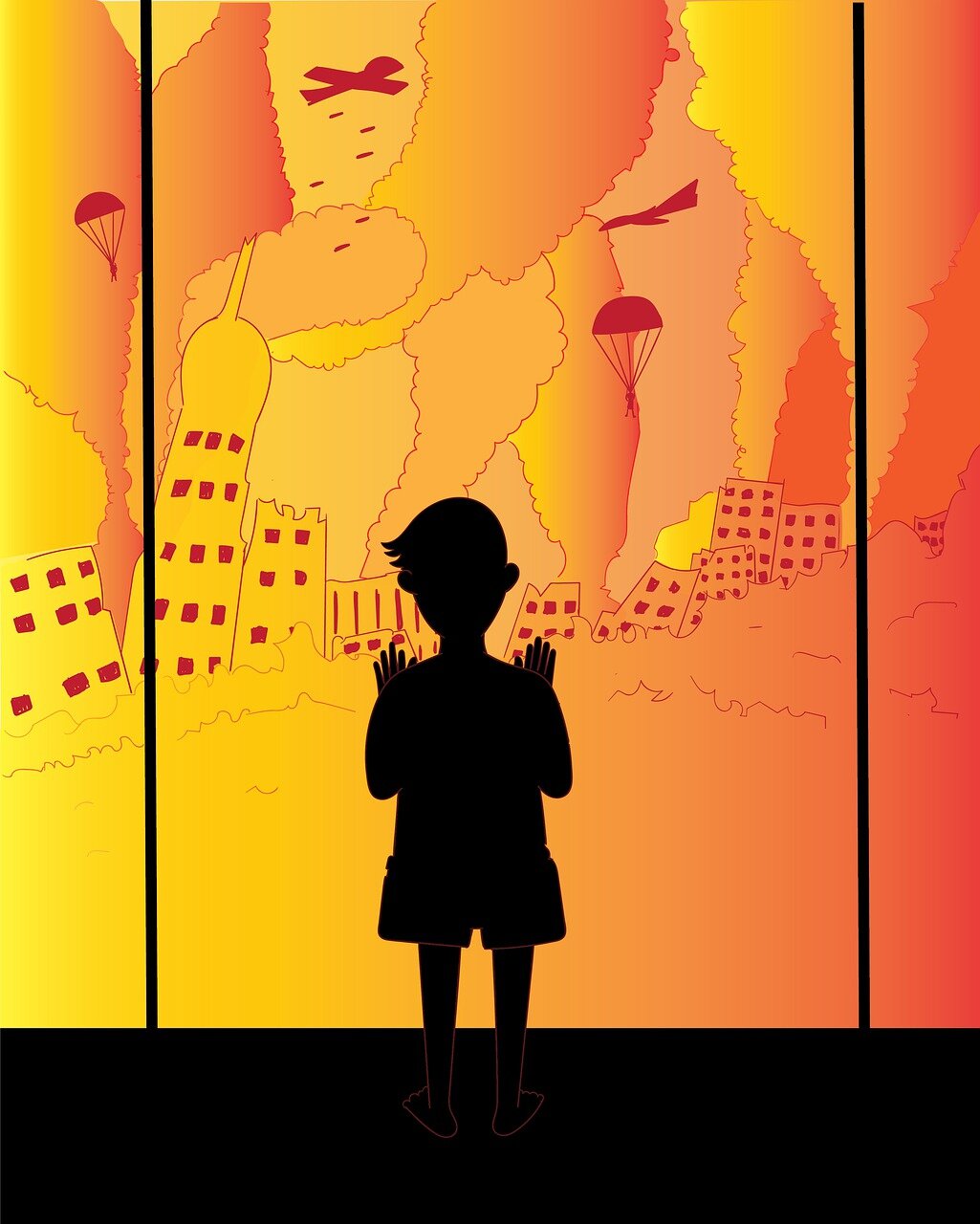

La violenza in generale non può essere considerata né semplicemente una tendenza innata, né solo una acquisizione successiva alla nascita, dovuta ai fattori ambientali. Le ricerche più recenti evidenziano come essa sia il risultato di una interazione più complessa tra fattori innati e fattori ambientali, mediati dalla relazione.

In particolare i “semi” di ciò che potrebbe, in determinate condizioni, tradursi in violenza si possono rintracciare già nelle prime interazioni tra disposizioni naturali del bambino da un lato, e ambiente relazionale di cura e accudimento dall’altro.

Alle radici della violenza: dalla formazione del Sé al “Sé alieno”

La violenza può essere considerata strettamente in relazione con la formazione del Sé e della capacità di mentalizzare nel bambino, capacità che lo accompagnerà anche nell’età adulta e che sarà alla base del modo in cui, anche all’interno delle relazioni affettive adulte, ogni individuo sarà in grado di gestire la regolazione affettiva e di stare nelle relazioni.

La mentalizzazione è quella capacità che consente di “leggere” le menti degli altri e la propria, di “farsi un’idea” (in modo automatico, non introspettivo) e di dare un senso all’esperienza, al comportamento e al concetto che l’individuo si fa su atteggiamenti, piani, intenzioni, propri e altrui.

Questa capacità, acquisita a partire dai due anni con la nascita del Sé psicologico, accompagna ogni individuo nel corso di tutta la vita, fungendo in un certo senso da “bussola” all’interno delle relazioni; ha effetti sulla capacità di regolazione degli affetti, sul controllo degli impulsi e sulla percezione di autoefficacia, ed è strettamente in relazione - vedremo come - con la violenza.

La mentalizzazione si sviluppa nelle prime relazioni di attaccamento mamma-bambino, ed è proprio la qualità di queste relazioni che può supportare oppure ostacolare lo sviluppo della mentalizzazione. Il tipo di attaccamento infatti influirà anche su “cosa” il bambino potrà trovare esplorando la mente dell’altro (es. la mamma), e ciò che vi troverà potrà di conseguenza favorire o bloccare lo sviluppo della mentalizzazione.

In una relazione di attaccamento sicuro il bambino potrà trovare i propri stati mentali accolti e contenuti nella mente della mamma, insieme agli stati mentali della mamma; potrà conoscerli, elaborarli, generalizzarli, e sarà così favorito lo sviluppo di una adeguata mentalizzazione. Il bambino potrà ad esempio “trovare” nella mente della mamma il “riflesso” della sua stessa paura del buio, ma la troverà contenuta e bonificata dalla mamma, la quale, restituendogli tale emozione bonificata, lo aiuterà a conoscere questa sua emozione e ad esplorarla, a gestirla, ad orientarsi nel mondo insieme ad essa e nonostante essa, accompagnato anche dalla preoccupazione materna che allo stesso tempo egli “troverà” nella mente della mamma che affronta con lui la paura del buio.

In una relazione di attaccamento insicuro (evitante o preoccupato) il bambino non troverà nella mente della mamma i propri stati mentali: vi troverà invece le difese della mamma nei confronti degli stati mentali del bambino, stati mentali che magari la spaventano, o che lei cerca ad esempio di evitare. Non trovando i propri stati mentali il bambino potrà sperimentare una forte angoscia, connessa al rischio di distruzione del suo fragile Sé ancora in formazione, che egli non riesce più a ritrovare all’interno della mente materna. Il bambino potrà allora rispondere con un comportamento aggressivo, che è in questo caso una risposta “sana” e naturale che il bambino attiva per difendere i confini del proprio Sé. Non si tratta quindi in questo caso di una risposta violenta, ma di una risposta aggressiva in senso affermativo, utile alla difesa del Sé, che potrà attivarsi in tutte le relazioni significative anche in età adulta ogni qualvolta l’individuo sentirà minacciati i propri confini identitari e del Sé. Si tratta però di una risposta adattiva e utile solo se esercitata a breve termine, e se è in grado di riattivare una risposta adeguata dell’altro, che sostenga poi la mentalizzazione prima bloccata.

La mentalizzazione incontra ostacoli anche maggiori nell’attaccamento disorganizzato, che si struttura quando il caregiver offre risposte incoerenti o abusanti. In questo caso il bambino che esplora la mente del caregiver rischia di trovarvi stati mentali terrificanti, dai quali deve difendersi: rischia di trovare la rabbia del caregiver verso il bambino oppure un’immagine di sé come non amato. Per difendersi da ciò il bambino si trova costretto a tenere questi stati mentali lontani dalla propria mente, andando però così a danneggiare la sua capacità di mentalizzare, mentre al contempo deve mantenere la vicinanza fisica con il caregiver, necessaria per la sopravvivenza. In questo caso il bambino non riesce a sviluppare una adeguata capacità di mentalizzare e non può sviluppare un’immagine di sé organica. Ciò accade in quanto egli, non trovando i propri stati mentali nel caregiver, incorpora lo stato mentale del caregiver stesso. Incorpora cioè non una parte di sé ma una rappresentazione dell’altro, una rappresentazione aliena. Quest’ultima non può andare a fondare un Sé stabile nel bambino, pertanto la parte aliena deve essere spostata al di fuori del suo Sé in costruzione, deve essere esternalizzata e controllata all’esterno, in quanto non combacia con il Sé costituzionale ma soprattutto in quanto è sentita come persecutoria. Solo esternalizzandola (ad esempio depositandola sul caregiver o, da adulto, sul partner) può vivere il suo Sé come coerente.

Per riuscire a mantenere una coerenza nel Sé, quindi, il Sé alieno viene ricreato e sperimentato all’interno dell’altro, spostato nell’altro, dove può apparentemente essere controllato e distrutto, ad esempio con agiti violenti, nella speranza inconscia di liberarsene per sempre.

La violenza potrebbe pertanto essere spiegata come una reazione estrema a rappresentazioni di Sé disorganizzate, vissute come alienanti, risultato di un “attaccamento andato male” (Fonagy, 2001).

La violenza è quindi l’espressione di un tentativo di gestire le parti aliene del Sé, di tenere e controllare le parti aliene fuori da Sé piuttosto che dentro, un tentativo di gestirle sull’altro, e di ristabilire un controllo su quelle parti così spaventose.

La violenza fisica potrebbe essere vista in quest’ottica come il tentativo di gestire sul corpo dell’altro pensieri e sensazioni aliene quando nel soggetto non si è sviluppata una adeguata mentalizzazione. Le aggressioni ai clochard, ai “diversi” (per pelle, orientamento sessuale, fede calcistica, ecc.), o a chi non corrisponde ad una presunta “normalità”, ci ripropongono nella cronaca movimenti psichici di questo tipo, con una impossibile mentalizzazone che spinge verso agiti violenti.

La vittima della violenza (fisica, verbale, psicologica) diventa a questo punto solo l’oggetto su cui depositare quegli stati mentali intollerabili di cui il violento vuole liberarsi: essa viene disumanizzata, non è più un soggetto ma un oggetto. Ed è proprio il mancato sviluppo di una adeguata mentalizzazione che può danneggiare anche la capacità di considerare l’altro come persona in grado di provare dolore o sofferenza fisica o psichica, in quanto interferisce con lo sviluppo delle capacità empatiche, con la capacità di “leggere” gli stati mentali dell’altro, e con la capacità di identificazione, che sono alla base del controllo degli impulsi aggressivi.

Le radici della violenza e della distruttività si possono quindi rintracciare:

1) nel fallimento della funzione difensiva dell’aggressività, che inizialmente può essere sana, con una utile funzione difensiva in quanto serve a difendere i confini del Sé, ma che può perdere la sua funzione adattiva quando si protrae, con il rischio di una fusione tra il Sé e la difesa aggressiva;

2) nella fragilità del Sé che deriva dalla perdita della capacità di mentalizzare, che può dar luogo a comportamenti violenti verso quelle parti, interne o esterne al Sé, vissute come minacciose. L’impossibilità di “leggere” le menti propria e altrui, a causa del mancato sviluppo della capacità di mentalizzare, fa sì che alcune parti del Sé siano vissute come “parti aliene”, non riconosciute come proprie, e pertanto sentite come minacciose e persecutorie, e quindi da controllare attraverso un movimento che consenta di depositarle nell’altro e poi di attaccarle nell’altro, con agiti violenti che consentano di neutralizzarle o distruggerle.

La violenza nelle relazioni di coppia e il ciclo della violenza

Quando la violenza si manifesta nelle relazioni di coppia, essa si presenta prevalentemente con modalità cicliche, attraverso fasi tipiche in cui possiamo riconoscere anche i movimenti di esternalizzazione e controllo delle parti aliene del Sé appena descritti.

Secondo Lenore Walker (1979) il ciclo della violenza si esprime attraverso quattro fasi ricorsive:

- 1a fase – accumulo della tensione: la violenza non è ancora agita ma è prefigurabile come possibile, è palpabile nell’aria, nei non detti, nelle comunicazioni confusive (es. “Tu dovresti saperlo…”) o svalutanti. L’aggressore cerca di controllare il suo fragile Sé e le sue parti aliene depositandole nella vittima e cercando di controllarle, attraverso il controllo sulla vittima. In questo panorama confuso e di non detti, la vittima cerca di orientarsi e assume queste parti in sé e si sente responsabile, cerca un rimedio, tendenzialmente limitando la propria libertà di azione e coartando pensiero e comportamento.

- 2a fase – violenza: la violenza viene agita, scatenata il più delle volte da motivi banali, spesso connessi ad un movimento anche piccolo di autonomia che segnala all’aggressore il rischio di perdere il controllo sulla vittima, e quindi sulle parti di Sé depositate in essa. Con l’agito violento l’aggressore ristabilisce il controllo su queste parti e si ha un calo della tensione.

- 3a fase – pentimento e scuse: dopo l’agito violento l’aggressore si è placato, la tensione è scesa, e percepisce il rischio che sta correndo: quello di perdere la persona cui affidava le parti aliene del suo Sé. Si dimostra quindi pentito, anche per non perdere la relazione, ed in questo senso le sue scuse sono ora sincere.

- 4a fase – luna di miele: la violenza sembra lontana, si ritorna ai primi idilliaci periodi della coppia, antecedenti la violenza. La vittima può abbassare le difese, nulla sembra poterla colpire ora, e ritrova in parte sé stessa e alcuni suoi aspetti di autonomia e spontaneità. E proprio questi aspetti potranno dare il via ad un nuovo ciclo, in quanto metteranno di nuovo in gioco la necessità dell’aggressore di controllare la vittima-partner, e con essa di controllare le proprie parti aliene depositate in lei.

Abbiamo fatto riferimento in questa spiegazione ai due termini “aggressore” e “vittima” che in italiano rimandano ad un sostantivo maschile nel primo caso, e femminile nel secondo. Tuttavia è necessario ricordare che, benché siano statisticamente prevalenti le aggressioni di un uomo su una donna, sono in aumento le aggressioni di donne su uomini. Al di là del vincolo linguistico è quindi necessario considerare le spiegazioni in questo articolo tendenzialmente valide per entrambi i possibili versanti della violenza.

Il legame traumatico

La violenza viene agita nelle relazioni in modo non continuativo, in modo ciclico come abbiamo visto, alternando momenti di accordo e complicità ad altri di violenza.

L’intermittenza dell’abuso è proprio una delle due caratteristiche che contraddistingue, insieme alla asimmetria tra le parti (per disparità di potere relazionale, di forza fisica, psicologica o economica, ecc.) un tipico legame che si struttura tra aggressore e vittima: il legame traumatico, molto forte e distruttivo ed estremamente difficile da rompere, se non con un aiuto esterno, ad esempio in psicoterapia.

Il legame traumatico si sviluppa gradualmente, attraverso un incremento degli atti violenti e di abuso che, inizialmente sporadici e di scarsa entità, si fanno progressivamente più frequenti e gravosi, con il rischio di andare verso una cronicizzazione dell’abuso, con atti che diventano parte di una modalità e di uno stile relazionale che progressivamente tutto avvolge e tutto sconvolge, rendendo la situazione molto complessa e di difficile soluzione e, soprattutto, di difficile uscita per la vittima. Si instaura progressivamente un forte legame emotivo che impedisce alla vittima di uscire dalla relazione, non tanto per l’affettività, quanto per il terrore che la lega al partner.

L’uscita dalla relazione violenta è resa ancora più difficile dal fatto che con ogni atto violento viene spostato il limite del possibile, cioè il limite di quanto era considerato tacitamente e consensualmente lecito all’interno della relazione. Dopo la prima violenza cambia il patto implicito all’interno della coppia: da quel momento in poi esso comprenderà anche il riconoscimento della possibilità che una parte faccia violenza sull’altra. E ogni successivo agito violento sposterà ulteriormente il limite (Filippini, 2005).

Infine bisogna ricordare che le relazioni affettive sono relazioni di attaccamento. E quando una persona si trova in una condizione di vulnerabilità o di pericolo, il sistema di attaccamento si riattiva e la spinge a cercare la vicinanza protettiva di una figura di attaccamento (es. il partner, la mamma, ecc.), la spinge a ricercare la “base sicura”. Ma se questo sistema si riattiva all’interno di una relazione violenta, allora la figura di attaccamento cui la vittima sarebbe portata a chiedere protezione è esattamente la stessa che le sta già facendo violenza.

Intervento psicoterapeutico

Le conseguenze a livello intrapsichico e relazionale della violenza all’interno della relazione sono notevoli e necessitano di una opportuna presa in carico, che può essere rivolta separatamente ai due componenti della relazione affettiva, alla vittima e/o al maltrattante, mentre è controindicato ogni intervento di mediazione tra i due.

La vittima di una relazione violenta può sviluppare varie forme di disturbo psicologico in conseguenza della violenza: disturbi depressivi, disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi da stress post traumatico, disturbi alimentari, disturbi dissociativi, disturbi connessi all’uso di sostanze, ecc.

Non esiste infatti una categoria diagnostica specifica che riconosca le peculiarità dei disturbi conseguenti ai processi di vittimizzazione, soprattutto quando la complessità del trauma deriva dal fatto che esso sia connesso a violenze esercitate proprio all’interno delle relazioni intime e di attaccamento.

Può essere utile in questi casi fare riferimento al disturbo da stress post traumatico complesso (PTSD complex), che mette in evidenza il potere devastante sul Sé, sulle relazioni, sulla psiche che il trauma ha quando si manifesta proprio all’interno delle relazioni affettive (Herman, 1992).

L’intervento psicoterapeutico con la vittima di violenza dovrà necessariamente partire dal riconoscimento della violenza, dal superamento della negazione e delle altre difese che fino a quel punto erano necessarie in quanto hanno consentito fino ad allora la sopravvivenza psicologica alla vittima.

Sarà inoltre necessario un intervento per integrare la storia traumatica nell’esperienza personale della vittima, indagando anche le caratteristiche del legame traumatico, i fattori di assuefazione alla violenza, l’eventuale dipendenza indotta dal maltrattante. Diventa quindi necessario sostenere l’elaborazione ed il superamento del trauma, e favorire inoltre il recupero delle risorse personali e delle parti del Sé che la violenza aveva intaccato.

È possibile attivare un intervento anche sul maltrattante, in particolare andando a sostenere la mentalizzazione per favorire una integrazione del “Sé alieno” verso la costruzione di un Sé coerente e stabile, per favorire lo sviluppo della regolazione affettiva e ridurre eventualmente i rischi di recidiva o di permanenza nella violenza.

Sono percorsi naturalmente molto diversi e complessi, che devono sostenere la motivazione al cambiamento, al recupero dei propri confini, alla riappropriazione del Sé, alla riattribuzione delle responsabilità, all'uscita dai movimenti di colpevolizzazione e di giudizio, e che devono essere sostenuti da professionisti adeguatamente formati su queste specifiche tematiche, per poter offrire un supporto ed una elaborazione in particolare del trauma di chi ha subito la violenza, lontano da semplificazioni, negazioni, colpevolizzazioni, o confusioni di responsabilità.

BIBLIOGRAFIA

- Bonura M.L., "Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne", Centro Studi Erickson, Trento, 2016

- De Zulueta F. (2006), “Dal dolore alla violenza. Le origini traumatiche dell’aggressività”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009

- Filippini S. “Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia”, FrancoAngeli, Milano, 2005

- Fonagy P., Target M., “Attaccamento e funzione riflessiva”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001

- Schimmenti V., Craparo G., “Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali”, ed Franco Angeli, Milano, 2014.

APPROFONDIMENTI: