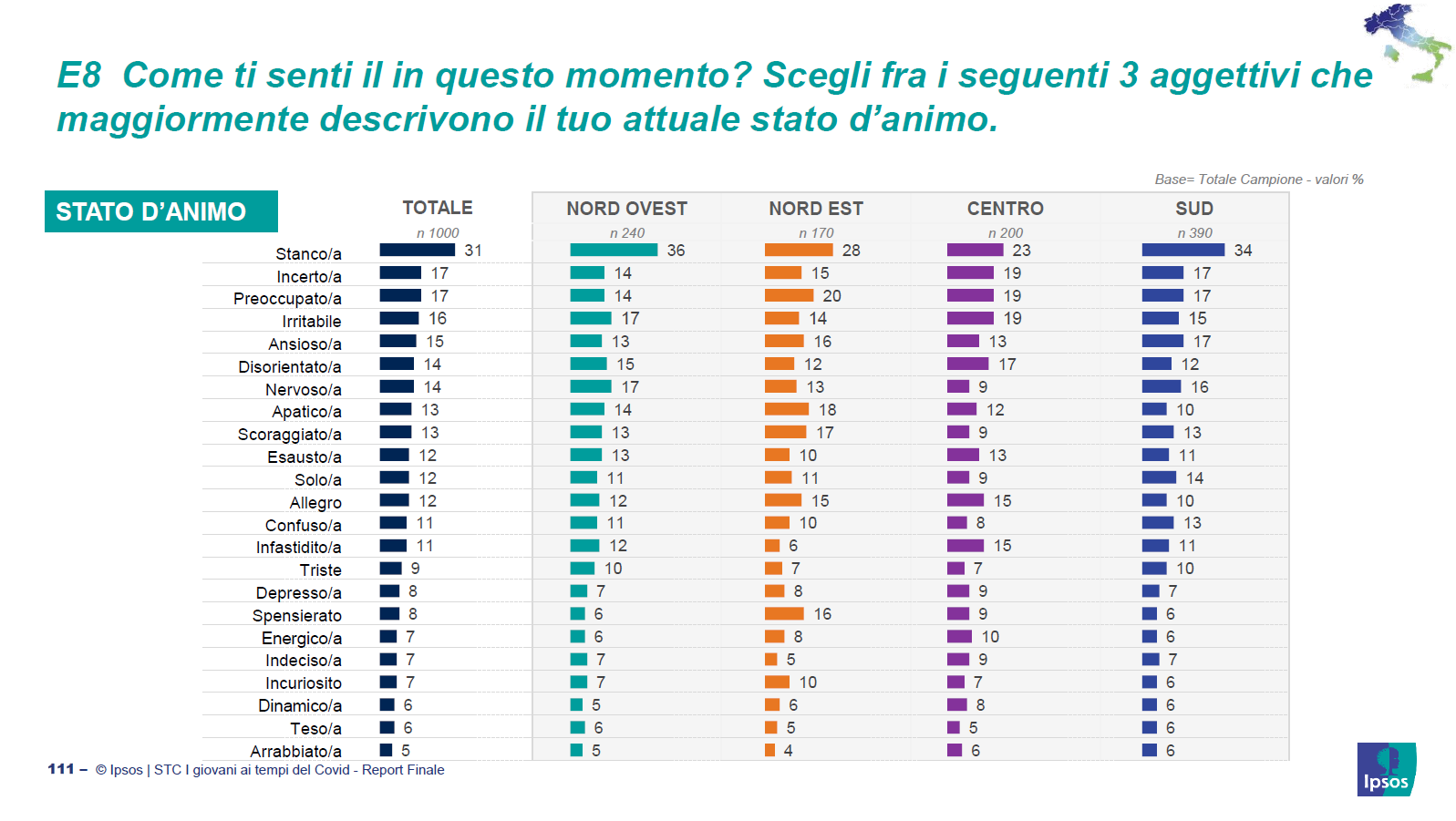

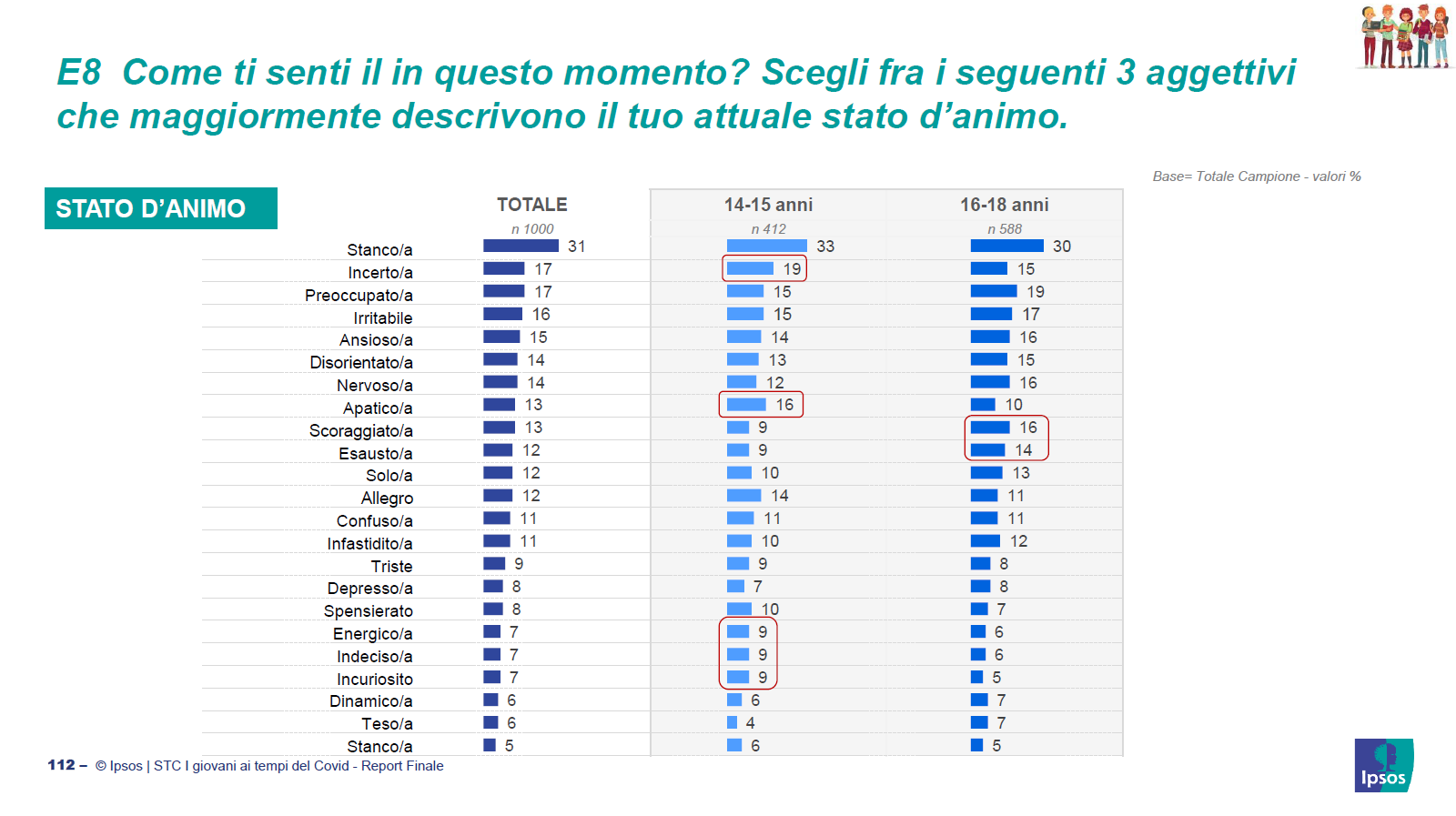

Stanchezza, incertezza e preoccupazione: questi sono gli stati d’animo predominanti che emergono dell’indagine “I giovani ai tempi del Coronavirus” condotta da Ipsos per Save The Children tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, appena pubblicata: STANCHEZZA, INCERTEZZA E PREOCCUPAZIONE

Fonte: Ipsos - Save The Children - "I giovani ai tempi del Covid", pag.111

Fonte: Ipsos - Save The Children - "I giovani ai tempi del Covid", pag.112 In questi mesi abbiamo visto in più occasioni ragazzi e ragazze cercare di far sentire la propria voce, frastornati tra riaperture incerte o rimandate, e una didattica a distanza che, pur con il massimo impegno di insegnanti e famiglie, non può rispondere in modo adeguato non solo ai bisogni educativi dei ragazzi, ma anche e soprattutto ai bisogni fase-specifici legati all’adolescenza, e che coinvolgono la socialità, la costruzione di una nuova identità al di fuori della famiglia, il corpo sessuato, e tutte quelle nuove dimensioni sulle quali l’adolescenza si affaccia. L’indagine Ipsos dipinge ora concretamente la situazione vissuta dai ragazzi in tutta la sua problematicità. Il rischio che si intravede è quello di essere ormai alle porte di una pandemia nella pandemia: una pandemia psicologica e culturale, in cui il pericolo di dispersione scolastica è molto alto, indice di una sofferenza non solo negli apprendimenti, ma anche relazionale e psicologica, una sofferenza che porterà esiti ancora da verificare nel lungo termine. Si stima che 34.000 studenti delle scuole superiori, a causa delle numerose assenze, potrebbero abbandonare il percorso scolastico. Dall’indagine Ipsos risulta che il 28% degli studenti dichiara di avere almeno un compagno di classe che ha smesso di frequentare le lezioni a partire dal lockdown di primavera o nei mesi seguenti, e non sono pochi i ragazzi che dichiarano di avere nella propria classe tre o più compagni che hanno smesso di frequentare. Cosa possiamo scorgere dietro tutto questo? Su cosa dobbiamo interrogarci? E come intervenire? Come è facile intuire, i ragazzi che chiedono di ritornare alla scuola in presenza non lo fanno perché sentono la mancanza della versione di latino svolta su uno scomodo banco in un vecchio edificio scolastico. Ciò che manca è soprattutto l’aspetto relazionale, che è però anche una componente fondamentale del processo di apprendimento il quale, privato di questa componente, ne risente negativamente. L’apprendimento efficace è quello che comprende e integra in sé una forte e significativa componente relazionale ed emotiva. Le lezioni in DAD, però, per i limiti imposti dallo strumento, mettono questi aspetti in secondo piano rispetto alla componente cognitiva. Non è infatti un caso che l’indagine Ispos evidenzi un peggioramento nella preparazione scolastica segnalato dal 35% degli adolescenti. Passa inoltre in secondo piano anche la componente legata alla sperimentazione del sé nel gruppo. Il gruppo è la fucina in cui l’adolescente si forma, forma la sua identità e i suoi nuovi “strumenti” relazionali, cognitivi e affettivi, e sono questi che poi sostengono anche il processo legato agli apprendimenti. Nel gruppo classe infatti, oltre alla condivisione degli apprendimenti, c’è anche la possibilità di condividere un sé ancora in formazione che negli altri si rispecchia, e che attraverso la relazione con gli altri (compagni, amici, insegnanti) apprende attraverso complessi movimenti identificatori anche nuove funzioni e nuove competenze, che vanno poi a sostenere la capacità di gestire anche gli apprendimenti; competenze quali la tolleranza alla frustrazione, l'ascolto, la partecipazione in un contesto strutturato da regole, la comunicazione, ecc. I "compiti" che i ragazzi devono affrontare durante la crescita non sono solo quelli legati al contesto scolastico. Durante l’adolescenza ogni ragazzo/a si trova necessariamente a dover affrontare anche i “compiti evolutivi” che il normale percorso di sviluppo psicobiologico di ogni individuo richiede. E sono “compiti” che – naturalmente – non si svolgono in DAD. Tra i compiti evolutivi tipici dell’adolescenza ritroviamo in particolare quelli che conducono alla costruzione di una nuova identità e di una nuova autonomia, tracciando le prime linee del futuro sé adulto: sono i compiti di individuazione e separazione dal proprio passato infantile e dagli oggetti di relazione infantili (in primis i genitori). L’adolescente comincia infatti a distaccarsi dagli oggetti di relazione internalizzati (es. genitori) per iniziare ad interessarsi a oggetti di relazione esterni ed extrafamiliari (es. amici, altri adulti significativi, insegnanti), con i quali si attiva un gioco identificatorio complesso. La possibilità quindi di sperimentarsi in un contesto extrafamiliare costituisce uno degli elementi centrali in questo percorso. Ma in tempi pandemici tutto si complica, e la realtà concreta e oggettiva gioca una nuova partita con i normali processi intrapsichici e relazionali che in questa fase evolutiva hanno luogo. Se infatti in tempi normali la separazione dalle figure genitoriali era facilitata anche da concreti allontanamenti fisici del ragazzo dal contesto familiare (es. uscite con amici, possibilità di sperimentare il nuovo sé in diversi contesti gruppali: sportivi, scolastici, amicali, ecc.), ora con le limitazioni a spostamenti imposte dai DPCM, con la minore frequentazione dei coetanei e adulti significativi in DAD, e con la maggiore presenza dei genitori in smartworking, questo spazio fisico di autonomia si riduce. Ed è quindi necessario da parte dell'adolescente uno sforzo a tratti anche maggiore per riuscire a separarsi e individuarsi, senza la possibilità di fare sempre affidamento su un contesto extrafamiliare raggiungibile fisicamente in cui giocarsi le identificazioni di prova o i primi passi verso l'individuazione e la costruzione della nuova identità. Anche il processo di elaborazione del lutto per la perdita degli oggetti di relazione infantili e per le proprie parti infantili, che si accompagna all'acquisizione di nuovi oggetti di relazione e al processo di individuazione, trova nuovi ostacoli, che potrebbero sostenere movimenti regressivi e contrari alla separazione e all'individuazione. Ed anche il corpo, che ha un posto centrale nel percorso dell’adolescente, sembra essere un po' uscito dalla scena di questi tempi pandemici, tempi in cui non ci si può più relazionare fisicamente con i compagni, o scoprire come questo nuovo corpo che cambia possa entrare in relazione con gli altri, non si riesce a vivere pienamente la propria fisicità in evoluzione e cambiamento, né la scoperta del corpo sessuato. Sono quindi numerosi gli ambiti in cui un adolescente potrebbe incorrere in qualche difficoltà, e spesso i genitori che vedo in consultazione si interrogano al riguardo. Per il 46% dei ragazzi intervistati dall’Ipsos, l’anno appena passato è un anno perso. Questo dato, forse più di altri, dà intuitivamente l'idea dei vissuti che si muovono nei ragazzi. I genitori vedono che in questo difficile periodo i loro figli sono spesso demotivati, o con manifestazioni ansiose o depressive, con problemi scolastici, oppure manifestano in vario modo un certo grado di disagio. E chiedono come poter essere loro d’aiuto. Alcune indicazioni in linea di massima per i genitori (ben consapevole del fatto che non saranno esaustive, in quanto ogni ragazzo ha una storia a sé) possono essere le seguenti: FONTI: Foto di Alexandra_Koch da Pixabay

APPRENDIMENTI, EMOZIONI, GRUPPO

COMPITI EVOLUTIVI E PANDEMIA

GENITORI IN PANDEMIA